这个时代,“网红”是一个流行语。

小到网红展览、网红演出,大到网红城市、网红打卡地,这背后凸显的逻辑是:一方面,公众文化需求的口味越来越挑剔;另一方面,一些地方基层文化运营效能不高,无法满足大众需求。而“网红”恰恰是准确了解了大众需求,继而实现了高质量文化输出。

如何让更好的公共文化产品、更优的公共文化服务与基层更精准的对接,始终是一道难题。

如今,济源创造性开展了“百姓点单、机构接单、政府买单”的“乡村文采会”模式,让供需在“云端”“指尖”对接,实现了公共文化服务的均等化、普及化、高效化,满足了群众个性化、多元化、定制化需求,促进了文化资源的共享和高效利用。

01

引人注目,“乡村文采会”在济源如火如荼

今年7月30日,2024河南省“乡村文采会”现场交流活动在济源示范区举行。

此次“乡村文采会”分为优秀文化产品线下展位和动态展演两部分。在优秀文化产品线下展位区域,共设置了四大展区,分别是“乡村文采会”优秀文化产品、济源地方特色乡创产品、非遗文化市集、文艺类培训机构(民间文艺团体)作品。

60余个展位,充分展示了济源示范区本土优质资源、文化合作社优秀产品、传统非遗艺术及特色化社会力量供给主体等内容。

而在动态展演现场,包括歌曲、舞蹈、非遗、快板、戏曲在内的20余个精彩节目,陆续上演,现场气氛十分热烈。在这个炎热的夏日,为当地观众送来了清爽的文化盛宴。

值得一提的是,此次表演的20余个节目,均来自“乡村文采会”产品采购目录。

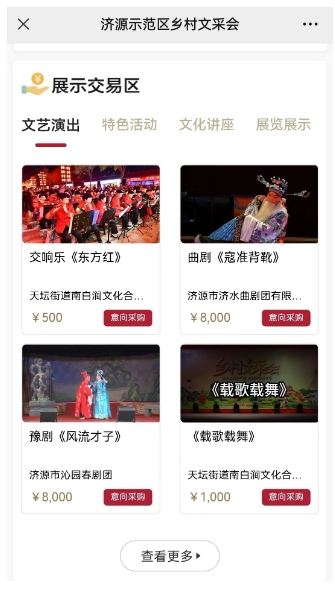

据悉,2024河南省“乡村文采会”依托“文化豫约”“济源文化云”数字文化服务平台,建设“乡村文采会”线上服务专区,提升供需精准“采、配”服务模式,采取“线上推广、线下展示、百姓点单、意向采购、政府买单”的形式,将文化合作社中符合公共文化配送产品标准的产品活动,整合收录至“济源文化云”平台“文采会”服务专区,而群众可根据个人喜好完成文化产品“点单”,各采购单位根据点单需求,在“产品交易”区进行文化产品购买。

本次文采会发布了“乡村文采会”产品采购目录,内容涵盖了文艺演出、文化讲座、特色活动展览展示四大类公共文化产品312个,产品均来自济源示范区16个镇、街道的108家文化供应主体。

02

打破隔膜,解决文化需求信息差

面对济源这种“百姓点单、机构接单、政府买单”的公共文化服务新形式,来自全省各地的同行纷纷伸出了大拇指。

其实,早在2020年,济源就托济源公共数字文化服务平台“济源文化云”的建设,开始探索“文化配送”服务模式。

截至今年7月,济源完成各类公共文化供应主体申报272家,其中通过审核的公共文化供应主体108家,供应范围覆盖了16个镇(街道)、555个村(居、社区)。他们推出了演艺、讲座、展览、特色体验活动、非遗文创等4大类文化产品312个,开展公共文化精准配送1934场,平均每个镇(街道)配送场次达到120场,文化产品交易结算总金额达到1051.4万。

在此基础上,济源又向51家文化合作社发出征集,创新开展“乡村文采会”系列工作,将乡村文化合作社里符合公共文化服务标准的节目,整合收录在“文采会”专区,形成数字文化菜单,将非遗技艺、民俗表演等难以盈利的传统文化,转化为可点单的文化产品,实现文化采购,推动公共文化服务资源合理配置。

数据显示,上线至今,群众点单数已超5000余单。今年,济源计划组织文化合作社开展公共产品精准配送不少于500场,落实面向文化合作社公共文化产品采购资金不少于50万元,为各乡镇文化合作社打造具有地方特色和影响力的文化品牌,让文化合作社成为乡村公共文化服务的重要参与者。

不得不说,在“文化合作社+文化配送”基础上形成的“乡村文采会”模式,有效解决了政府单位与群众之间的文化需求信息差,打破政府与群众之间的“隔膜”。

03

数字赋能,社会力量参与公共文化服务

谈及公共文化服务,以往最常见的场景,就是公共文化部门组织的各种下乡演出、展演。、不可否认,这些演出在一定时期、一定程度上确实丰富了群众的精神文化生活,但随着经济社会的不断发展,尤其是进入移动互联时代之后,群众对文化的需求越来越高,口味越来越挑剔,个性化需求越来越强烈,而文化部门组织的部分演出,距离群众的需求出现了偏差,以至于出现了“台上一群人演,台下鲜有人看”的尴尬场面。

而河南济源推出的以“百姓点单、机构接单、政府买单”为核心的“乡村文采会”模式,则让数字赋能,依托数字化平台,零门槛引入艺术院团、文化机构、文化合作社等社会力量参与公共文化服务,创作优质的公共文化产品,生成公共文化产品数字化供给目录,群众可以在线为自己喜欢的文化产品进行点单,平台系统会记录下用户的“点单”数据,根据群众的“点单”情况,开展精准的文化产品配送服务。

济源这种模式,从输送方式上来说,颠覆了以前的“我送啥你看啥”,做到了“你看啥我送啥”,实现了“单向输送”向“双向互动”转变;从文化产品提供方来说,由此前的国有院团覆盖到了民营院团、艺培机构,群众的选择更加多样化;而从文化产品的内容而言,也由此前的演出、展演,覆盖到了非遗展示、特色活动、文化讲座,更加丰富多彩。

济源的创新性尝试,一举破解了传统公共文化相对粗放、计划式的供给瓶颈,形成了更加丰富多彩、精准有效的供给机制,从根本解决了以往文化产品质量不高、供需不匹配、产品不丰富等一系列问题,让公共文化服务实现了创造性发展。

04

济源样本,河南文化事业的又一次创新

其实,在我国公共文化服务领域,“文采会”并不是一个新鲜词。

早在2017年,为了让市民享受到心仪的文化资源,也让文化公司、专业院团找到合适的受众市场,长三角(浦东)文采会应运而生。它改变了公共文化服务“拉郎配”的配送形式,通过市场这一“看不见的手”,引导供需双方共同扩展公共文化和旅游服务产品的种类和内涵。

2018年,东莞文采会问世,并于2019年升格为湾区文采会。如今,短短6年来,湾区文采会从最初的203家参会主体增加到去年的近900家,产品从2000多个迅速增长到16000多个,不但为公共文化服务的高质量发展提供了新引擎,更通过融湾赋能共同做大文化事业和文化产业的幸福“蛋糕”,创造了大湾区文化奇迹。

而2020年举办的首届全国“文采会”,创造了集推荐、展示、交流、交易为一体的新型展会服务模式,包括喜马拉雅、谢馥春、果壳网、凯叔讲故事等知名文化企业在内的2317家供应商及其带来的3700多种产品报名参展。

放眼全国高大上的文采会,各有各的特点,但和他们不同的是,被称为“济源样本”的“乡村文采会”,聚焦的是乡村文化生活,局限在县域之内,核心是“百姓点单、机构接单、政府买单”,同时又将独具河南特色的“村宝”、“文化合作社”、“村晚”、“咱村有戏”等个人、机构、活动品牌有机串联起来,是河南文化事业的又一次创新。

建立优质公共文化资源直达基层机制,是党的二十届三中全会提出的一项要求,也是公共文化服务体系建设的方向。当前,全省有1万余家乡村文化合作社、2000多家民营院团,拥有丰富的演艺资源,只要找准群众需求,相信“济源样本”一定大有所为,继而推动全省公共文化服务实现高质量发展。